Hubo una época en la que los videojuegos de espionaje eran algo más que misiones y gadgets. Eran una cuestión de silencio, paciencia y precisión quirúrgica. A comienzos de los 2000, cuando los shooters dominaban el mercado y Metal Gear Solid marcaba el ritmo del espionaje japonés, una compañía francesa decidió que el sigilo también podía tener acento occidental. Así nació Splinter Cell, una saga que convirtió las sombras en un lenguaje propio y a su protagonista, Sam Fisher, en un icono de la era dorada de Ubisoft.

- 2002 – Tom Clancy’s Splinter Cell: la revolución del sigilo

- 2004 – Splinter Cell: Pandora Tomorrow

- 2005 – Splinter Cell: Chaos Theory

- 2006 – Splinter Cell: Double Agent

- 2010 – Splinter Cell: Conviction

- 2013 – Splinter Cell: Blacklist

- 2014–2024 – Diez años en la oscuridad

- 2025 – Renacimiento: el regreso de Sam Fisher

El primer Splinter Cell no fue simplemente otro juego de acción con nombre de Tom Clancy. Fue el resultado de un experimento técnico y narrativo en un momento en el que la tecnología apenas podía sostener lo que la historia pedía: oscuridad real, luz dinámica y enemigos capaces de oír cada pisada. Ubisoft Montreal, un estudio entonces joven, recibió el encargo de crear un título que mostrara el músculo gráfico de la Xbox original, y terminó redefiniendo el concepto de infiltración táctica.

Mientras otras sagas buscaban la espectacularidad, Splinter Cell abrazó el silencio. No se trataba de eliminar enemigos, sino de no ser visto nunca. Las tres luces verdes del visor de Fisher se convirtieron en una firma inconfundible, casi mítica: el símbolo de un tipo de videojuego que exigía más cabeza que reflejos, más tensión que velocidad.

Dos décadas después, con la confirmación de un remake en desarrollo y una serie animada en Netflix que promete devolver al personaje a la conversación actual, merece la pena detenerse a mirar atrás. Recordar cómo una saga de espionaje digital logró influir en todo un género, combinar realismo militar con suspense cinematográfico, y dejar una huella tan clara en la historia del videojuego moderno como las huellas térmicas que Sam Fisher rastreaba en la oscuridad.

2002 – Tom Clancy’s Splinter Cell: la revolución del sigilo

El año 2002 marcó un punto de inflexión en la historia del sigilo digital. Mientras el mundo jugaba a Grand Theft Auto: Vice City o Medal of Honor: Allied Assault, un título mucho más silencioso irrumpía en la escena con una propuesta casi contracultural: moverse despacio, pensar antes de disparar y desaparecer sin dejar rastro.

Tom Clancy’s Splinter Cell nació en Ubisoft Montreal, un estudio que por entonces apenas comenzaba a definirse como uno de los más ambiciosos del mundo. La compañía francesa buscaba su gran franquicia “seria”, algo que pudiera competir con el magnetismo cinematográfico de Metal Gear Solid. Para lograrlo, se apoyó en la licencia del escritor Tom Clancy, símbolo del espionaje político y la tecnología militar, y en el talento de un pequeño grupo de desarrolladores que querían demostrar de lo que era capaz la nueva Xbox.

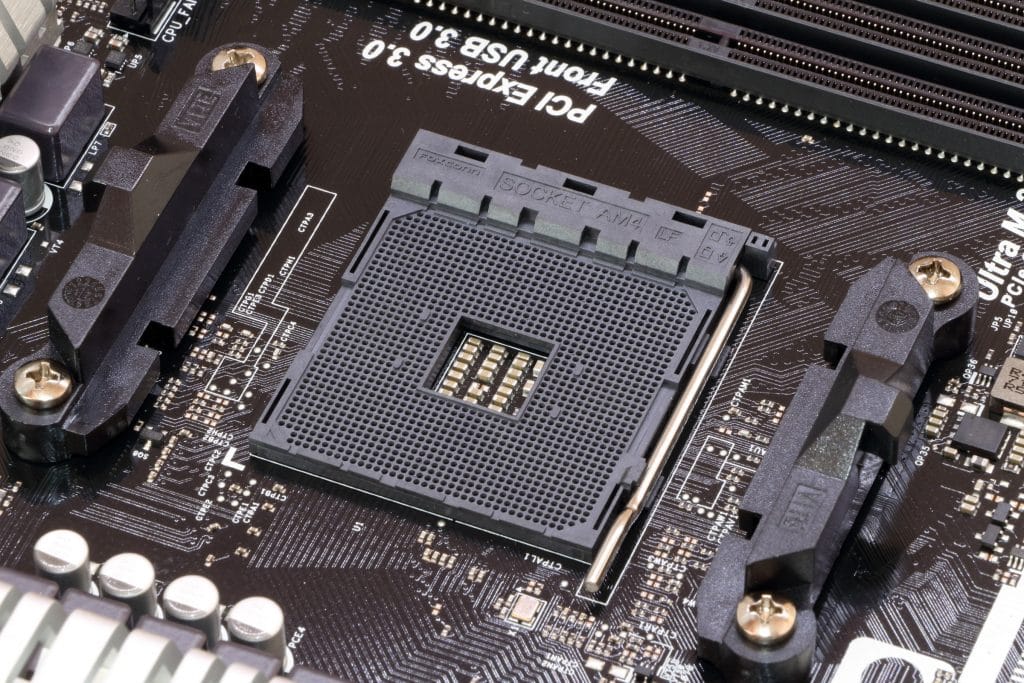

La consola de Microsoft ofrecía por primera vez un entorno gráfico lo bastante potente como para simular luz y sombra de forma dinámica. Y ahí estaba la clave. En Splinter Cell, la oscuridad no era decorado: era el sistema de juego. Cada foco, cada lámpara o monitor formaba parte del desafío. Todo respondía con una lógica casi obsesiva.

El protagonista, Sam Fisher, era un agente secreto del “Third Echelon”, una división clandestina de la NSA. No era un superhéroe ni un asesino invulnerable: era un profesional de edad madura, metódico y calculador, con una voz grave que imponía respeto. Su equipo —el mítico visor de tres luces verdes, traje táctico, gafas térmicas y pistola FN Five-seveN— se convirtió en un símbolo del espionaje moderno.

El juego destacaba también por su diseño estructurado: misiones lineales pero amplias, con múltiples rutas, objetivos secundarios y penalizaciones por alarmas o bajas innecesarias. A nivel técnico, Splinter Cell fue un hito. Su motor gráfico —una versión profundamente modificada del Unreal Engine 2— introdujo sistemas de iluminación volumétrica, sombras dinámicas y materiales reactivos que nunca antes se habían visto en una consola doméstica.

La crítica se rindió rápidamente. En apenas semanas, Ubisoft había pasado de ser “otra editora europea” a un referente de vanguardia. Revistas como Edge o Game Informer lo catalogaron como “el nuevo estándar del sigilo táctico”, y las comparaciones con Metal Gear Solid 2 se volvieron inevitables. Aunque ambos compartían temática, Splinter Cell era más frío, más técnico, más realista. Donde Hideo Kojima ofrecía espectáculo y simbolismo, Ubisoft apostaba por tensión y precisión militar.

Splinter Cell no solo vendió millones de copias: redefinió el ritmo del espionaje interactivo. El jugador aprendía a moverse en penumbra, a medir el sonido de sus pasos y a observar el entorno con mentalidad analítica. En lugar de disparar sin pensar, aprendía a leer el espacio como un lenguaje de luz.

Aquel primer título no solo presentó a un personaje: inauguró una manera de jugar. Una forma de pensar que marcaría toda una generación de juegos de infiltración.

2004 – Splinter Cell: Pandora Tomorrow

Tras el éxito del primer juego, Ubisoft no tardó en convertir Splinter Cell en su nueva joya de la corona. Solo dos años después, en 2004, llegaba Pandora Tomorrow, una secuela que no buscaba reinventar la fórmula, sino perfeccionarla.

El motor gráfico se refinó, los escenarios ganaron profundidad y los movimientos de Sam Fisher se hicieron más fluidos. Era un juego menos experimental y más cinematográfico. Ubisoft comprendió que tenía en sus manos una franquicia capaz de sostener narrativas complejas, y apostó por un tono político más marcado: terrorismo biológico, conspiraciones internacionales y un Fisher que operaba entre fronteras difusas, tanto geográficas como morales.

Pero la verdadera revolución de Pandora Tomorrow no estuvo en su campaña, sino en su multijugador. Ubisoft lanzó el modo Spies vs Mercs, un concepto adelantado a su tiempo: dos equipos asimétricos —espías en tercera persona contra mercenarios en primera—, enfrentados en mapas de infiltración, sigilo y tensión constante. Ningún otro título había logrado capturar tan bien la dualidad entre cazador y presa dentro de una misma partida.

Aunque su historia era más convencional que la del original, Pandora Tomorrow consolidó el universo Splinter Cell. Presentó nuevos personajes, reforzó el papel de Lambert (mentor y supervisor de Fisher) y dio coherencia a un mundo donde la tecnología y la ética comenzaban a chocar de frente.

La crítica lo recibió con entusiasmo moderado, destacando su espectacular apartado técnico —especialmente en Xbox— y su innovador multijugador. No fue un salto tan radical como el de 2002, pero sí un paso firme hacia algo más grande: la madurez de la saga.

2005 – Splinter Cell: Chaos Theory

Si el primer Splinter Cell fue una revolución y Pandora Tomorrow su consolidación, Chaos Theory fue su perfección técnica y conceptual. Lanzado en 2005, el juego representó el momento en que Ubisoft Montreal alcanzó una madurez absoluta como estudio. Era oscuro, elegante y preciso, una sinfonía de sombras que convirtió el sigilo en arte.

Chaos Theory llevó cada elemento del sistema original al límite. La inteligencia artificial se volvió impredecible: los guardias reaccionaban de forma distinta a cada estímulo, revisaban rincones, se comunicaban entre sí. El sistema de luz y sonido alcanzó un nivel casi obsesivo: incluso el volumen del agua al caminar o la textura del suelo influían en la visibilidad. El juego medía la exposición del jugador con un medidor de luminosidad y uno de ruido, obligando a leer el entorno como si cada sombra fuera una línea de código.

Pero lo más impresionante era la libertad táctica. Chaos Theory ofrecía al jugador múltiples caminos y herramientas —hackeo, dispositivos eléctricos, pistolas no letales, cámaras adhesivas— para cumplir objetivos sin matar a nadie. Por primera vez, el sigilo dejaba de ser una ruta obligada y se convertía en una filosofía.

A nivel artístico, el título también brillaba. El compositor Amon Tobin creó una banda sonora experimental que mezclaba jazz electrónico y percusión industrial, acompañando el ritmo tenso y asimétrico de la infiltración. Visualmente, el motor de Chaos Theory exprimía al máximo la generación de consolas: texturas en alta resolución, iluminación volumétrica y animaciones detalladas en cada gesto de Fisher.

La crítica lo describió como “el estándar del sigilo moderno”. Recibió puntuaciones sobresalientes en todas las plataformas y es, todavía hoy, el episodio más recordado de la saga. Muchos lo consideran la cima creativa de Ubisoft, antes de que el estudio se volcara en producciones más masivas como Assassin’s Creed.

Detrás del brillo técnico, sin embargo, se percibía una sombra inevitable: la fórmula del sigilo empezaba a rozar su límite. Chaos Theory había alcanzado un grado de realismo tan extremo que cualquier intento posterior de simplificar o reinventar la jugabilidad corría el riesgo de decepcionar. Pero en 2005, nadie pensaba en eso. Solo en cómo apagar la próxima luz sin que nadie oyera el clic del interruptor.

2006 – Splinter Cell: Double Agent

Después de alcanzar el punto más alto con Chaos Theory, Ubisoft decidió que la única forma de avanzar era romper las reglas. Y eso fue exactamente lo que intentó con Splinter Cell: Double Agent, un experimento narrativo que llevó a Sam Fisher al límite moral y psicológico… pero también a la saga al borde de su identidad.

El argumento comenzaba con un golpe devastador: la muerte de la hija de Fisher, Sarah. Ese acontecimiento personal marcaba el tono más oscuro y humano de la serie. El agente, emocionalmente roto, se infiltraba como operativo doble en una organización terrorista, obligado a equilibrar la lealtad hacia su agencia con las exigencias de sus nuevos aliados. Era una historia de máscaras, mentiras y decisiones imposibles, donde cada acción podía tener consecuencias irreversibles.

Ubisoft buscó hacer del jugador un cómplice del dilema. En lugar de limitarse a cumplir misiones, Double Agent planteaba elecciones morales: ¿proteger la misión o mantener la tapadera? ¿Salvar vidas o cumplir órdenes? Dependiendo de las decisiones, el final podía variar. Era una aproximación narrativa ambiciosa y adelantada a su tiempo.

Sin embargo, el desarrollo estuvo plagado de complicaciones. Se produjeron dos versiones distintas del juego: una para Xbox, PS2 y GameCube, y otra completamente diferente para Xbox 360 y PC, con distinto motor gráfico, misiones y tono general. El resultado fue confuso: la versión de nueva generación lucía espectacular, pero sacrificaba parte del diseño clásico del sigilo; la versión anterior mantenía la esencia, pero tecnológicamente ya parecía obsoleta.

El público se dividió. Algunos valoraron la audacia de explorar un Sam Fisher más vulnerable y humano; otros lamentaron que el juego se alejara del realismo táctico y la coherencia de Chaos Theory. La crítica fue igualmente dispar: elogió su historia y ambientación, pero señaló la pérdida de precisión y coherencia en la jugabilidad.

Double Agent fue el primer Splinter Cell que se sintió inestable, como si no supiera del todo qué quería ser. Sin embargo, su tono sombrío y su carga emocional marcaron un antes y un después. Por primera vez, Fisher ya no era solo una sombra en la noche: era un hombre roto intentando recordar por qué seguía luchando.

2010 – Splinter Cell: Conviction

Cuando Splinter Cell: Conviction salió a la luz en 2010, la sensación fue que algo había cambiado para siempre. El Sam Fisher que emergía de la oscuridad ya no era el mismo agente frío y calculador de los primeros juegos: era un hombre marcado por la pérdida, fugitivo, impulsivo y rabioso. Ubisoft había decidido romper con el sigilo clásico y convertir la saga en un thriller de acción moderna.

El desarrollo fue turbulento. Durante años, el proyecto cambió de rumbo varias veces: primero se concibió como un juego de sigilo urbano en el que Fisher debía ocultarse entre multitudes, sin gadgets ni apoyo logístico. Pero las pruebas con el público no convencieron, y Ubisoft terminó reconstruyéndolo casi desde cero. El resultado fue una experiencia mucho más directa, con un enfoque cinematográfico y fluido, pensada para un público que venía de Assassin’s Creed y Gears of War.

La gran innovación fue el sistema “Mark and Execute”, que permitía marcar enemigos y eliminarlos de forma automática tras una ejecución silenciosa. Combinado con el nuevo movimiento “Last Known Position”, que mostraba la última ubicación detectada del jugador, el ritmo de la acción se volvió ágil y visualmente espectacular.

La narrativa giraba en torno a la desaparición de Sarah Fisher —que en un giro argumental resultaba seguir con vida— y a una trama de conspiraciones internas dentro de la agencia. El tono era más emocional y violento: Fisher interrogaba brutalmente a enemigos, lanzaba cabezas contra lavabos y se movía con una furia que contrastaba con el control quirúrgico de los primeros títulos.

Visualmente, Conviction destacó por su estética sobria y su uso de proyecciones narrativas: las misiones y recuerdos del protagonista se mostraban como textos y vídeos proyectados en paredes y suelos, integrando la historia dentro del entorno. Era una forma elegante y moderna de contar sin interrumpir la acción.

El público, sin embargo, se dividió. Muchos fans del sigilo puro consideraron que el nuevo estilo traicionaba la esencia de la saga. Otros celebraron su ritmo más dinámico y su tono cinematográfico. La crítica fue en general positiva, alabando la ambientación, la dirección artística y el carisma de Fisher, pero reconociendo que Conviction ya no era un juego de infiltración táctica: era una historia personal de venganza.

Con esta entrega, Splinter Cell perdió parte de su identidad, pero ganó algo nuevo: un protagonista más humano y una narrativa emocionalmente potente. Era el punto medio entre el espionaje clásico y el thriller moderno. Y aunque dividió a los jugadores, Conviction logró que Sam Fisher volviera a ser relevante en una industria que ya había cambiado.

2013 – Splinter Cell: Blacklist

Tras el enfoque más emocional y agresivo de Conviction, Ubisoft Toronto tomó el relevo de la saga con una misión clara: reconectar con las raíces del sigilo sin renunciar al ritmo moderno. Así nació Splinter Cell: Blacklist, una entrega que buscó equilibrar dos mundos: el del agente invisible que planea en silencio cada paso, y el del soldado táctico que actúa con precisión quirúrgica.

La trama volvía al espionaje internacional más clásico. Sam Fisher, ya al mando de una nueva unidad de operaciones llamada Fourth Echelon, debía detener una serie de ataques terroristas coordinados por un grupo conocido como The Engineers. La historia recuperaba el tono político y tecnológico de los primeros juegos, con misiones en todo el mundo y un enfoque de inteligencia global.

En lo jugable, Blacklist ofrecía lo que muchos consideraron el sistema de sigilo más completo de la saga moderna. Se podían abordar las misiones con tres estilos:

- Ghost, sigilo puro y sin muertes;

- Panther, infiltración letal pero controlada;

- Assault, acción directa y abierta.

Esta triple estructura permitía que cada jugador moldeara su experiencia, premiando tanto la paciencia como la agresividad.

El diseño de niveles recuperó la verticalidad, los caminos alternativos y los gadgets clásicos (como las cámaras adhesivas o el famoso cable óptico). También regresó el multijugador Spies vs Mercs, mejorado y más equilibrado, una de las mayores alegrías para los veteranos.

Sin embargo, hubo una decisión que no pasó desapercibida: Michael Ironside no volvió a poner voz a Sam Fisher. Ubisoft apostó por un nuevo actor, Eric Johnson, alegando que el sistema de captura de movimiento exigía un intérprete joven capaz de realizar físicamente todas las escenas. Aunque la actuación fue sólida, muchos fans sintieron que algo esencial se había perdido: la voz grave, pausada y autoritaria que había definido al personaje durante más de una década.

En lo técnico, Blacklist era impecable: iluminación dinámica, animaciones fluidas, IA adaptativa y un apartado sonoro sobresaliente. La crítica lo elogió ampliamente, destacando su equilibrio entre profundidad y accesibilidad. Aun así, las ventas no acompañaron del todo. El mercado había cambiado: los juegos de sigilo puro ya no atraían a las masas, y Splinter Cell empezó a parecer un superviviente de otra era.

Sin saberlo, los jugadores estaban despidiéndose de Fisher. Tras Blacklist, la saga entró en un largo silencio. Ubisoft la aparcó mientras centraba su atención en franquicias más rentables como Assassin’s Creed, Far Cry o Watch Dogs.

Durante más de una década, Sam Fisher quedó relegado a cameos y recuerdos, convertido en leyenda de una época en la que el sigilo era un arte, no una mecánica opcional.

2014–2024 – Diez años en la oscuridad

Después de Blacklist, Splinter Cell se desvaneció sin hacer ruido. No hubo comunicados oficiales, ni cancelaciones públicas, ni despedidas emotivas. Simplemente, desapareció. Ubisoft pasó a concentrar sus recursos en franquicias más lucrativas como Assassin’s Creed, Far Cry o The Division, y el sigilo táctico de corte clásico quedó relegado a un rincón de la memoria colectiva.

Durante esos años, Sam Fisher se convirtió en un fantasma digital. Su silueta, sus tres luces verdes y su voz grave eran recordadas como símbolos de una época en la que el ritmo pausado y la precisión valían más que los efectos explosivos. Pero la industria había cambiado: los juegos abiertos, las microtransacciones y la acción constante marcaron una nueva generación en la que el sigilo puro parecía un anacronismo.

Aun así, Ubisoft no dejó morir del todo al personaje. Fisher apareció en varios cameos dentro del universo de la compañía: en Ghost Recon: Wildlands (2018) y Ghost Recon: Breakpoint (2019), protagonizó misiones especiales que funcionaron como homenajes discretos para los veteranos. En una de ellas, incluso reconocía sentirse solo al ser “el último de su generación”, una frase que muchos jugadores interpretaron como un guiño melancólico al abandono de la saga.

Los rumores de un nuevo Splinter Cell se convirtieron en una constante. Filtraciones, registros de marcas, supuestas imágenes internas… todo apuntaba a que algo se movía, pero nada se concretaba. Los fans seguían esperando ese anuncio en cada E3 o Ubisoft Forward, solo para ver cómo el logo verde nunca aparecía.

2025 – Renacimiento: el regreso de Sam Fisher

Dos décadas después de su debut, Splinter Cell vuelve a moverse. Lo hace en silencio, como siempre, pero esta vez con dos frentes abiertos: el remake del clásico de 2002 y una serie animada en Netflix que marca el retorno del espía más sigiloso del videojuego al panorama cultural.

El remake: una nueva luz en la oscuridad

Anunciado oficialmente en 2021, el remake de Tom Clancy’s Splinter Cell está siendo desarrollado por Ubisoft Toronto, con un objetivo claro: recuperar el alma del original sin traicionar su identidad. No será una simple actualización visual, sino una reconstrucción total con el motor Snowdrop, el mismo que impulsa Avatar: Frontiers of Pandora y The Division.

El estudio ha insistido en que el diseño será lineal y enfocado en el sigilo, como en los juegos clásicos, y no un mundo abierto al estilo de las franquicias modernas de la compañía. Se mantendrán la atmósfera tensa, las misiones cerradas y la importancia del sonido y la luz. Aunque aún no hay fecha confirmada, las filtraciones apuntan a que podría llegar entre 2026 y 2027, con Michael Ironside retomando su papel como la voz de Sam Fisher.

El proyecto no busca solo revivir un título, sino reconectar con una generación que creció midiendo su respiración entre sombras.

Splinter Cell: Deathwatch – las sombras animadas de Netflix

Mientras tanto, Netflix estrenará el 14 de octubre de 2025 la serie animada Splinter Cell: Deathwatch, producida por Derek Kolstad, creador de John Wick.

Esta versión no es una adaptación literal de los juegos, sino una expansión del universo de espionaje. La animación presenta a un Sam Fisher reinterpretado para una nueva generación, con una narrativa que mezcla acción táctica, conspiraciones globales y un tono más cercano al thriller político que al puro videojuego.

El doblaje original en inglés estará encabezado por Liev Schreiber. Con Deathwatch, Ubisoft da el primer paso hacia un objetivo más amplio: reintroducir la marca Splinter Cell en la cultura popular. Tras años de silencio, la estrategia parece clara: combinar nostalgia con nuevos formatos para recordar que el sigilo sigue teniendo su propio público.

Luces verdes en la oscuridad

Splinter Cell no fue solo una saga de juegos; fue una forma de entender la tensión, la paciencia y el diseño inteligente. En una industria dominada por la velocidad, Sam Fisher enseñó a millones de jugadores que a veces el mayor poder está en esperar, observar y moverse sin ser visto.

Hoy, con un remake en marcha y una serie que reaviva el mito, el retorno de Fisher no se siente como una simple operación comercial, sino como un acto de justicia para una franquicia que moldeó la identidad de Ubisoft y de todo un género.

Puede que los tiempos hayan cambiado y el sigilo ya no venda tanto como los mapas infinitos o los tiros automáticos, pero hay algo en esas tres luces verdes que sigue encendiendo la memoria colectiva. Y mientras haya una sombra en la que esconderse, Splinter Cell seguirá vivo.

Qué buen recuerdo. Yo era más de shooters, pero Splinter Cell sí que tenía un rollo especial con eso de ser súper sigiloso. A veces me desesperaba esperando el momento perfecto, pero molaba un montón esa tensión silenciosa. Lo de las luces verdes me ha dejado con ganas de rejugarlo! 😂👌